PET検査(PET検診)について

PET検査(ペット検査)とは

PET検査のPETとは、Positron Emission Tomographyの略称で、日本語では「陽電子放射断層撮影」と言います。

PET検査は、レントゲン検査やCT検査、MRI、超音波検査などが臓器や組織の形から異常を見つけるのに対して、細胞の活動の様子(糖代謝の様子など)から病気を発見します。

PET検査は、がんの診断のほか、脳疾患や心臓疾患の検査にも活用されています。

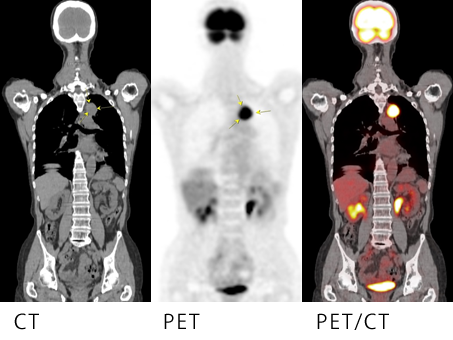

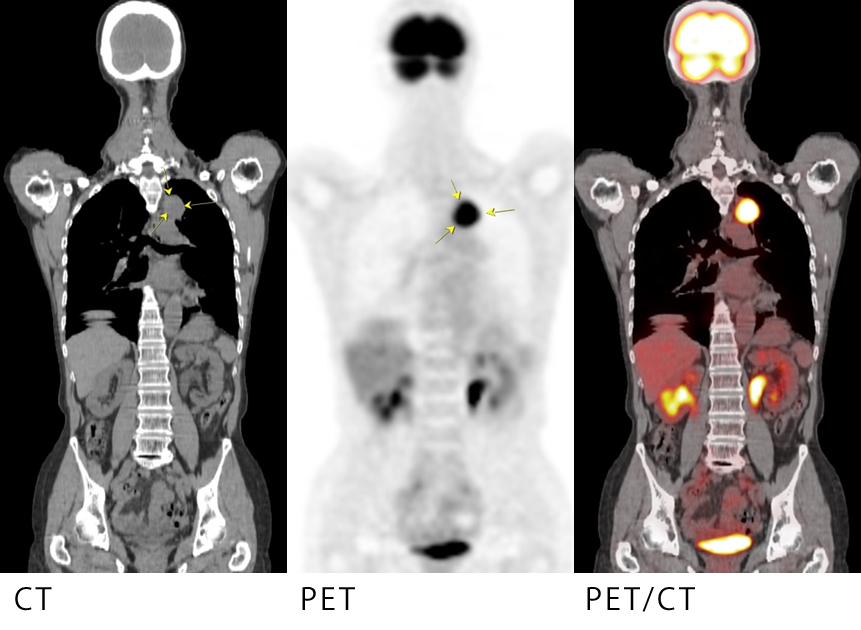

なおPET/CTとはPETとCTが一緒になった装置のことで、この機械でPET検査とCT検査を同時に行う場合はPET/CT検査と言います。

PET検査の仕組み

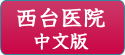

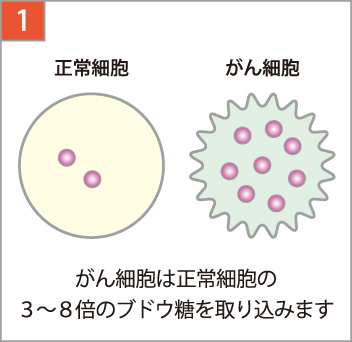

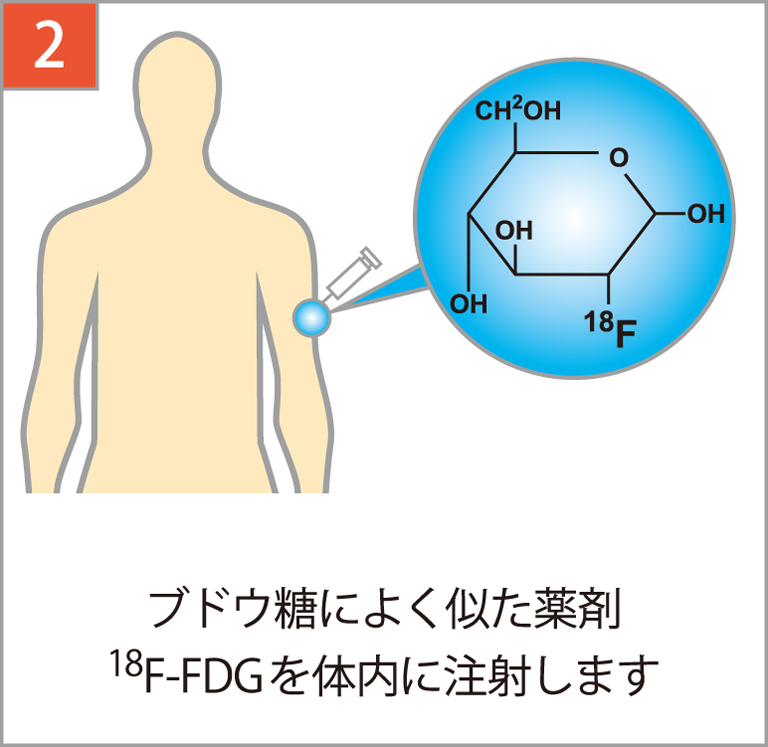

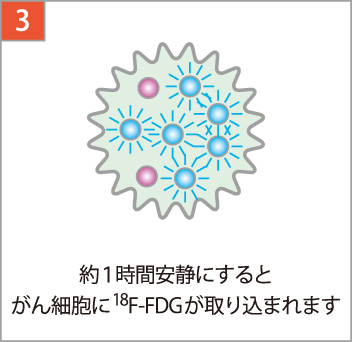

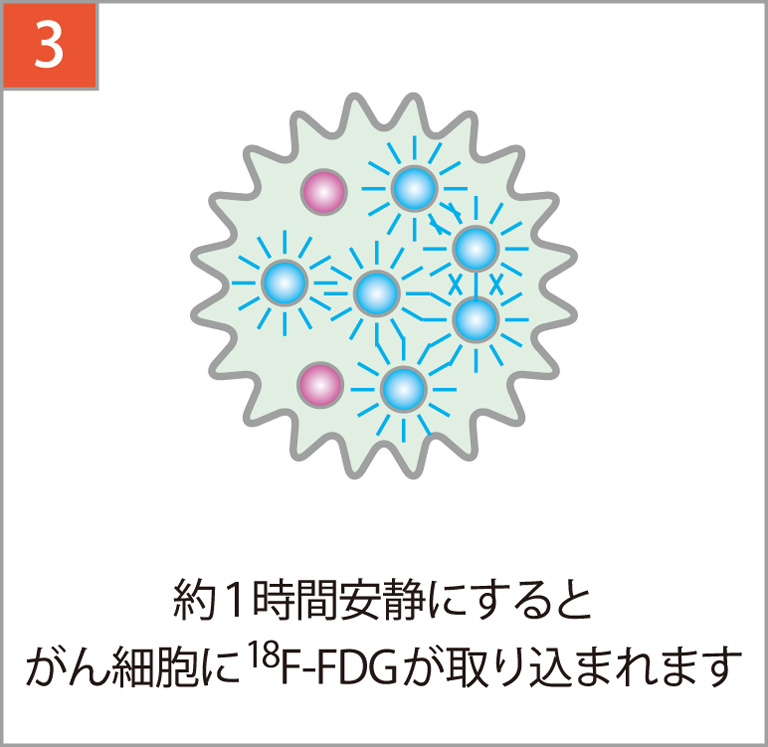

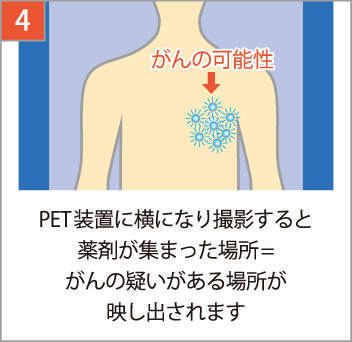

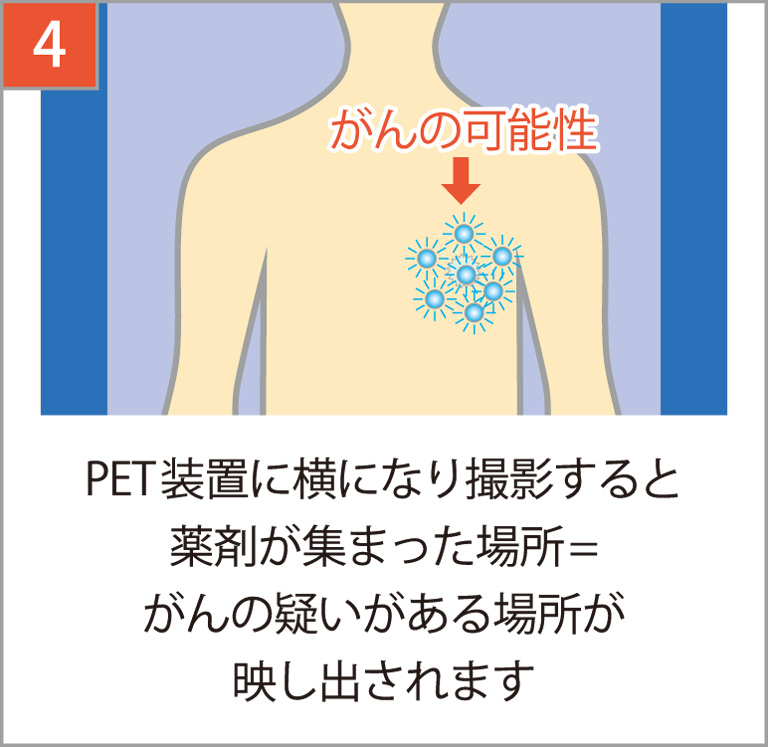

がん細胞は糖分をエネルギーとして増殖します。そこでPET検査ではブドウ糖類似の化合物であるFDG(フルオロデオキシグルコース)と放射性同位元素の18F(フッ素)を合成した18F-FDGという薬剤を使用し、がんを見つけ出します。 18F-FDGを静脈から注射し、全身に行き渡らせるせるために50分ほど安静にすると、がん細胞のある箇所に薬剤が集まります。取り込まれた18F-FDGは、周りの電子と反応して放射線(ガンマ線)を放出します。この状態で、PET装置で全身を撮影すると、18F-FDGの集まっている箇所、つまりがんの位置や大きさが画像となって映し出されるのです。

PET検査の4つのメリット

【メリット1】全身を一度に調べられる

従来のがん検診は、肺、胃、大腸、乳房など部位ごとに行うのが普通でした。しかしPET検査なら頭から足の付け根までの体幹部が検査範囲。一度で数種類のがん検診が可能となります。

※PETには苦手ながんがあり、すべてのがんを発見できるわけではありません。

【メリット2】痛みや不快感が少ない

乳房を調べるマンモグラフィや胃・大腸を調べる内視鏡検査は、痛みや少しの苦痛を伴います。しかしPET検査は、薬剤を注射で入れる以外は機械のベッドで横になるだけ。薬剤が全身にまわるまで 待機する必要はあり、時間はかかりますが痛みや不快感はほとんどありません。

【メリット3】腫瘍の良性・悪性を判断できる

PET検査は細胞の活動状態(糖代謝)を映し出すため腫瘍が悪性なのか、良性なのかを判断できます。がん治療の効果判定にも役立つとされています。

【メリット4】転移・再発したがんも発見できる

がんは治療しても転移や再発する場合があります。PET検査は全身のがんをチェックするため、転移・再発したがんの発見に威力を発揮します。

PET検診・PETがん検診とは

「PET(がん)検診」とは、健康な人が、がんの早期発見を目的に受診するPET検査です。肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診といった部位ごとの検診と異なり、一度に全身のがんを調べられるというメリットがあります。ただし、PET検査は得意とするがんと、苦手とするがんがあるため、PET検査を補完する検査を組み合わせて行うのが一般的です。

PET検査で診断できる「がん」

PET検査は万能ではなく、得意とするがんと、苦手とするがんがあります。

頭頸部がん 肺がん 乳がん

大腸がん 食道がん 膵がん

子宮体がん 卵巣がん

悪性黒色腫 悪性リンパ腫 など

消化管粘膜内がん、スキルス胃がん、ムチン産生腫瘍

腎臓、尿管、膀胱、前立腺などの泌尿器がん

高分化型肝細胞癌 など

■肺がんの症例

PET検査を補完する検査

PETが苦手とする「がん」を補完的に診断するため、CT検査やMRI検査、超音波検査、腫瘍マーカー検査などを組み合わせることで、検診の精度を高めています。

※これら総合的な「がん」診断により、一般的な肺がん検診の発見率が0.04%(平成27年度 厚生労働省の報告)であるのに対し、西台クリニックでは0.25%でした。

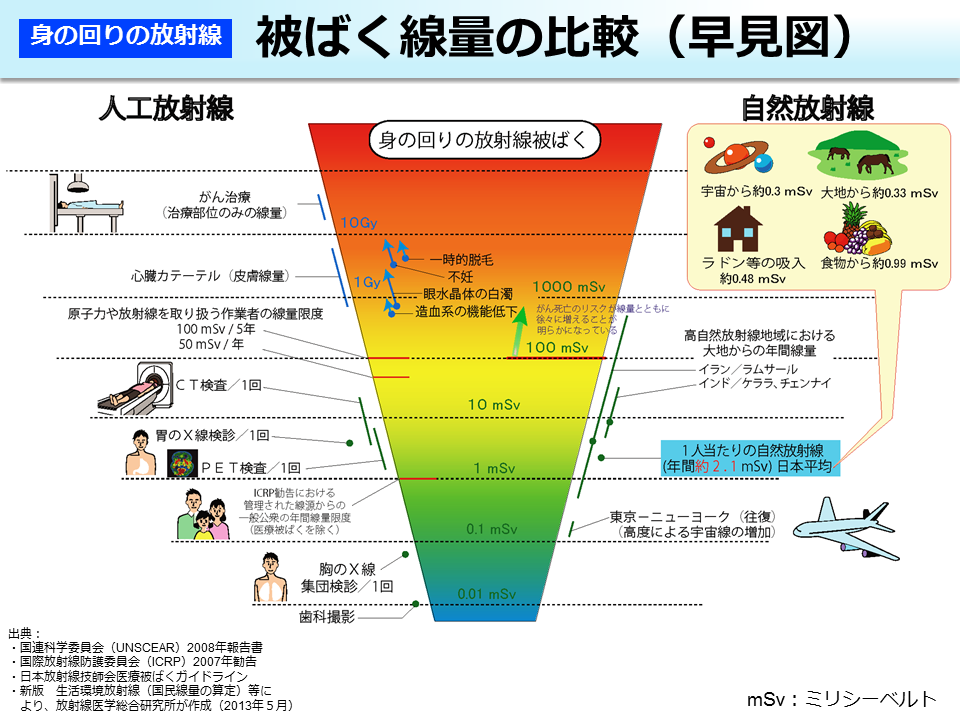

PET検査の被ばくについて

当院のPET/CT検査における被ばく線量は20mSv(ミリシーベルト)前後です。日本核医学学会の「FDG検査ガイドライン」の勧告に基づき、撮影条件は必要最小限に設定する事にしています。

■放射線被ばく量(参考:環境省ホームページ)

西台クリニックのPET検査の特徴

西台クリニックは、日本で初めて一般の方を対象としたPET検診を実施したPETがん検診の草分け的な施設です。検診だけでなく、がん患者様を対象とした保険診療でのPET検査も早くから実施しており、PET検査に必要な薬剤18F-FDGも、施設内の合成装置によって製造しております。これまでのPET検査実績は開院から95,000件を超え、日本国内はもちろん、近年は中国をはじめとする海外からも多くの受診者にご利用いただいております。

サイクロトロン

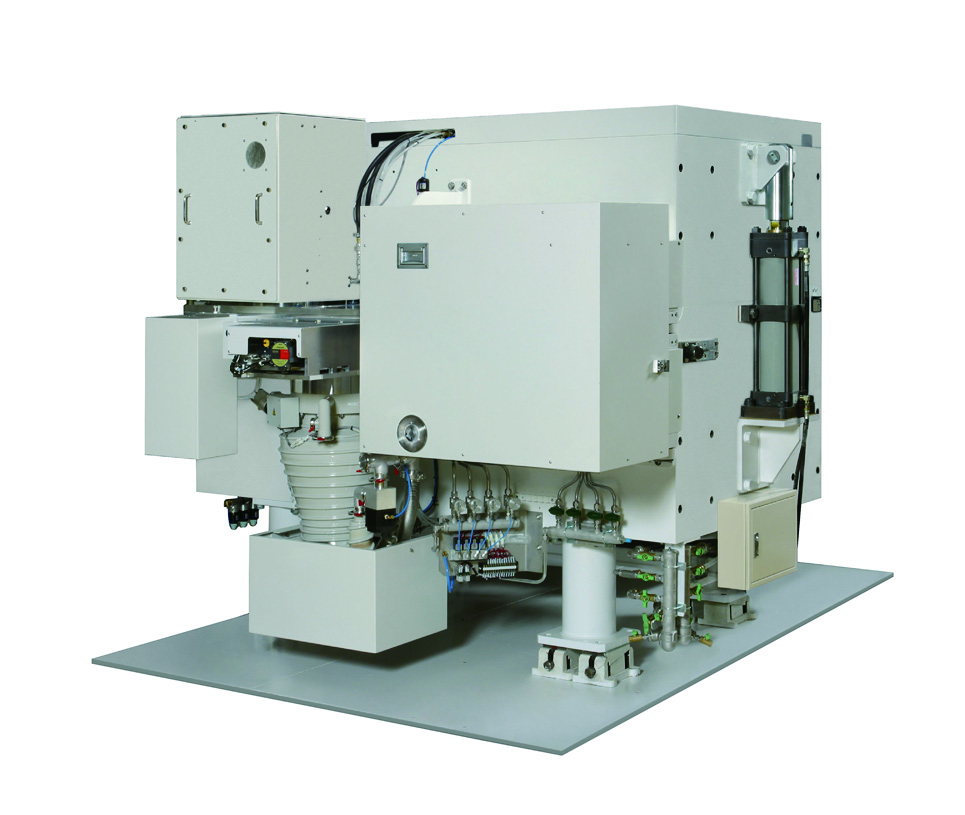

18F-FDG合成装置

PET検査Q&A

PET/CT検査を受診できない人について教えてください。

・15歳以下の方

・30分程度の安静状態が取れない方

・絶食の指示を守れない方

下記の方はご相談、ご一報ください。

・糖尿病の方もしくは高血糖のご指摘がある方

・授乳中もしくは妊娠の可能性がある方

・直近で造影剤検査(バリウム検査、ヨード系造影剤)をされた方、

もしくは造影剤検査をPET/CT検査の前に予定されている方。

・直近で内視鏡検査を実施された方(上部は1週間以内、下部は2週間以内、生検後は4週間以内)、もしくはPET/CT検査受診までに内視鏡検査を受診される予定のある方

・直近(8週間以内)で何らかの手術をされた方、もしくはPET/CT検査受診までに手術をされる予定のある方

授乳中、生理中のPET検査は問題ないですか?

検査前に食事の制限はありますか?

PET検査は保険診療の対象になりますか?

PET/CT検査は胃が苦手と聞きます。胃がんについてはどのように調べられますか?

PET検査についてさらに詳しくお知りになりたい方は、公益社団法人 日本アイソトープ協会のホームページが参考になります。

PET検査Q&A(公益社団法人 日本アイソトープ協会)

お問合せもお気軽にどうぞ。

03-5922-0702

03-5922-0704